新しいブログ(富士通クラウドダイレクトブログ)に引越しました!

5秒後に新ブログに移動します。

こんにちは、CRE部 技術支援チームです。

ニフクラではOracle DatabaseライセンスのBYOL(Bring Your Own License)が可能な環境を利用できる、ニフクラOVMを提供しています。

ニフクラOVMは通常のニフクラとは異なる基盤で動作していますが、どれくらいのパフォーマンスの違いがあるのかを確認するためにUnixbenchを実行してみました。

本ブログは、以下の前提知識がある方を想定しています。

OVMサーバーとニフクラの通常のサーバータイプ(Type-h2)のサーバーを用意してベンチマークを実施します。

ベンチマークツールはUnixBenchを使用しました。UnixBenchは主にCPU総合性能値を評価するためのベンチマークツールです。

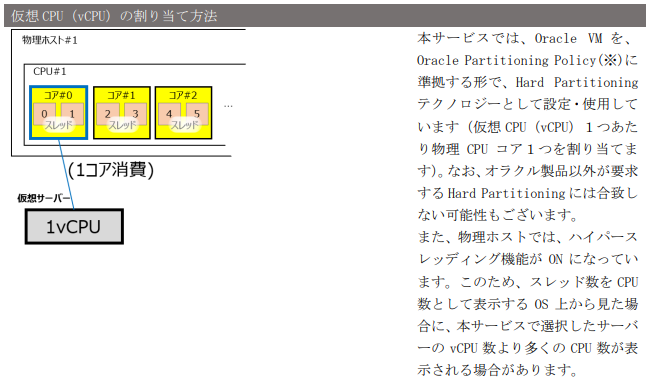

ニフクラOVMのサーバーと通常のサーバー(Type-h2など)では動作基盤が異なります。

以下は「ニフクラOVM(Oracle Database利用環境) サービス仕様書」の該当の説明部分の抜粋です。

こんにちは、CRE部 技術支援チームです。

「不安定、高負荷、障害、致命的、エラー、赤い文字、赤ランプ ...」

システム運用している方にとっては、絶対に聞きたくない嫌な言葉ですね。

出来れば発生しないに越したことはありませんが、障害は必ず発生するものとして、有事の際でもシステムの可用性、継続性を確保すべく、様々な手段でシステム設計、構築が行われています。

しかし、可用性向上のためには、冗長化のための追加リソースやソフトウェアのライセンスが必要なケースがほとんどであり、どうしてもその分のコストがかかってしまいます。

ニフクラでは、追加コスト不要で提供している自動フェイルオーバー(HA機能) により物理サーバー障害への一定の冗長性を確保できるのはご存じの通りです。

しかし、基本的にはOSレイヤー以上はお客様の責任範囲であり、お客様自身で冗長性を確保するための要件に応じた設計、構築をいただくことになります。

ロードバランサーやクラスタリングソフトウェアの利用は、よく採用される冗長化の手法ですが、必要なハードウェア、ソフトウェアリソースが増え、共有ストレージを組み合わせての全体設計は複雑になりがちです。

そこで今回は、よりコストをかけず、なるべく少ないリソース/短時間でサーバーとストレージ含めた冗長構成を可能とする、Windowsサーバーの「 Storage Spaces Direct 」(S2D)機能について検証してみます。

Storage Spaces Direct (以降S2D)とは、「記憶域スペースダイレクト」とも呼ばれている技術で、サーバーのローカルディスク領域を使用してクラスター共有ボリューム(CSV)や、スケールアウトファイルサーバー(SOFS)を構成する機能です。 外部に共有ストレージが不要であり、複数のWindowsサーバーのみで構築可能です。

S2Dの仕様および構築要件については、記憶域スペース ダイレクトのハードウェア要件 | Microsoft Learn を参照してください。(外部サイトのため、リンク切れの際はご容赦ください。)

本検証では、以下構成図の通り環境を実装しています。

こんにちは、CRE部 技術支援チームです。

皆さんは、データベース(以下DB)を利用する際、何らかの理由で負荷が高まりサーバーのレスポンスが遅くなった経験がありませんか?

このような時、キャッシュサーバーを有効に活用することで、DBサーバーの負荷低減やリクエストへのレスポンス時間の改善ができるかもしれません。

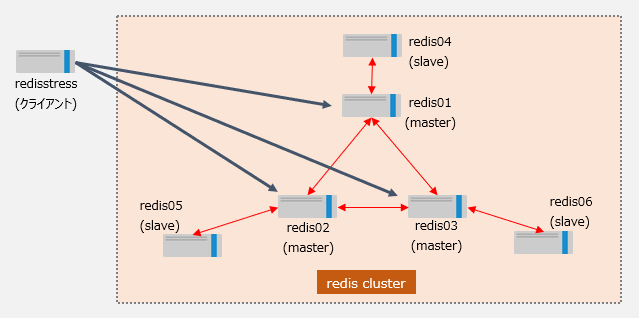

今回はキャッシュサーバーとして利用できる代表的なオープンソースのインメモリーDBであるRedisのクラスター構成を試してみます。

Redisはデータを全てメモリー内に持つため、非常に高速なパフォーマンスを実現できます。データベースのキャッシュの他、中間処理を行うためのデータストア、セッション情報などの一時的なデータの保存場所としての活用が可能です。

本記事ではサーバータイプによってRedisの処理性能がどのように変わるのか、Redis1台のみの構成とRedis clusterの構成をそれぞれ準備してベンチマークを実施しました。

こんにちは、CRE部 技術支援チームです。

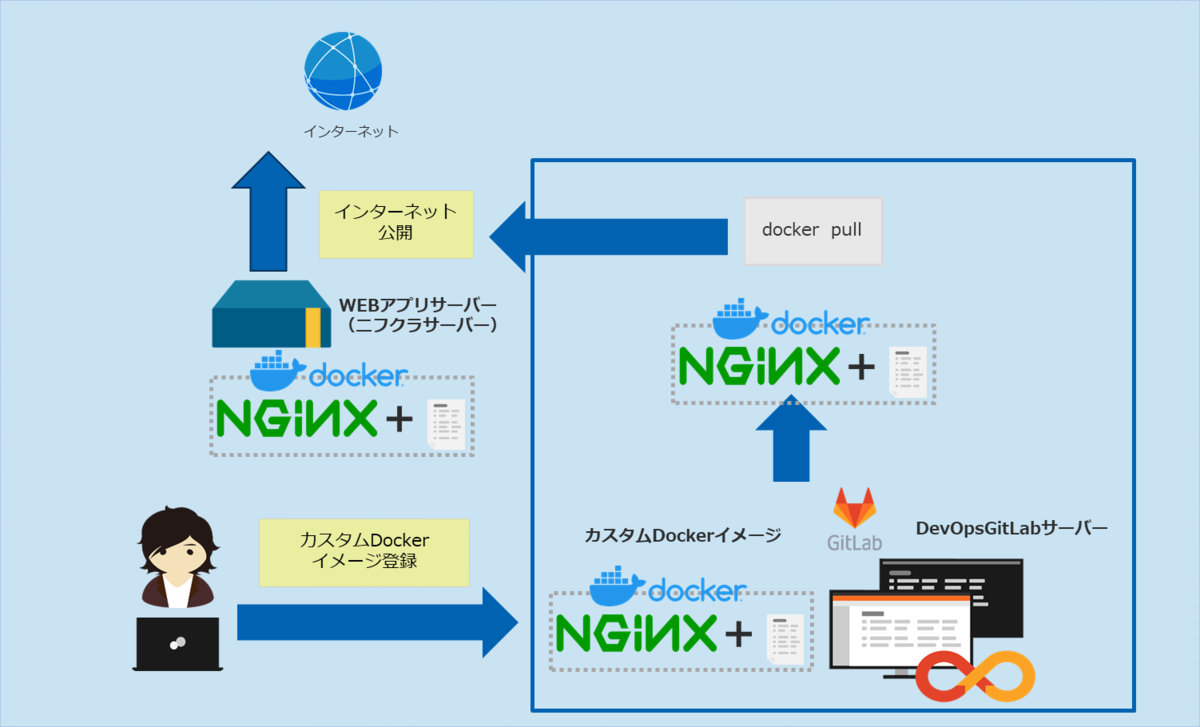

ニフクラではDevOps with GitLabというAll-in-oneのDevOpsサービスを提供しています。

サーバー構築は不要で、ニフクラのコントロールパネル(管理画面)からDevOps環境を簡単にサービスとして利用できます。

利用可能な機能は、Issue管理、プロジェクト管理、ソースコード管理、CI/CDパイプライン、コンテナレジストリ、セキュリティスキャンなどです。

特に、CI/CDパイプラインの構築は、ソフトウェア開発速度を高めつつ自動化によりヒューマンエラーを防止するという、DevOps導入のメリットのひとつとして認識されています。

これから3回の記事に分けてニフクラDevOps with GitLabにおけるCI/CDパイプラインにフォーカスしてDevOps開発作業の手法を紹介したいと思います。

第1回. カスタムDockerイメージを作成してコンテナレジストリに登録

第2回. カスタムDockerイメージエンハンス開発作業環境準備(CI/CDパイプラインを実行するGitLabRunnerの作成まで)

第3回. カスタムDockerイメージエンハンス開発作業実施(CI/CDパイプライン実行確認まで)

では、第1回目を始めます。